Un texto insólito (que no inédito) de Buñuel

Uno de los campos más apasionantes de la vida y facetas

de Buñuel es la de escritor. Aunque no haya unanimidad sobre la calidad

literaria de sus escritos, es evidente que Buñuel debería ser uno de los

autores que apareciese en las antologías literarias de la vanguardia española.

Afortunadamente, algunas antologías como las de Castalia[1]

y la de Cátedra[2]

incluyen a nuestro protagonista. La edición canónica de la obra literaria de

Buñuel está todavía por hacer, aunque es fundamental el trabajo compilador que

en su día realizó Agustín Sánchez Vidal. Con todo, quiero presentar hoy aquí un

escrito que no aparece en esa obra, quizás porque el género literario al que se

adscribe, el de los prólogos, no suele ser de los más significativos, porque

seguramente ni de un género se trata.

Buñuel fue un gran lector y sus gustos literarios siempre

fueron muy exigentes y muy cambiantes con la edad. Así, siempre me ha

sorprendido la afirmación a Max Aub de que Dostoyevski ya no le gustaba. Con

todo, debemos ir con pies de plomo a la hora de sacar conclusiones de qué

literatura apreciaba o no, pues si bien es cierto que admiraba poderosamente a

Kafka, nunca (o casi nunca, como veremos) habló de él, y es muy extraño no

encontrar ninguna referencia a Stendhal, escritor favorito de los Noailles[3]

y, además de Lautréamont y Sade, de los surrealistas.[4]

También son conocidas las buenas relaciones de Buñuel con

los cineastas latinoamericanos del boom,

con quienes mantuvo contactos prácticamente constantes hasta su muerte. Ahora

bien, menos conocida es su admiración por un escritor de la misma generación,

pero que no perteneció a ese grupo literario, cuya obra no ha tenido gran

repercusión internacional. Me refiero al escritor mexicano de origen español,

Pedro F. Miret.

|

| Miret, Buñuel y Ripstein |

Nacido en Barcelona en

1932, Miret llegó en 1939 a México, país donde cursó estudios de Arquitectura y

donde residió hasta su muerte, acaecida en 1988 en Cuernavaca. Miret fue autor

o coautor de los guiones de las películas mexicanas La puerta (dirigida por Luis Alcoriza en 1968), La hora de los niños (Arturo Ripstein,

1969), Arde baby, arde (José Bolaños,

1970), Cananea (Marcela Fernández

Violante, 1976), Nuevo Mundo (Gabriel

Retes, 1976), Bloody Marlene/El brazo de

oro (Alberto Mariscal, 1977-78) e Historias

violentas (1984). Publicó los libros de cuentos Esta noche... vienen rojos y azules (1964), Prostíbulos (1972), El

rompecabezas antiguo (1981) y El

hombre del abismo (1987), las novelas La

zapatería del terror (1979) e Insomnes

en Tahití (1989) y la obra de teatro Eclipse

con explosión (1976).

Pues bien, parece que la

mezcla de amistad y admiración llevó a Buñuel a prologar la segunda edición

(bonaerense) de Esta noche... vienen

rojos y azules (1964). Antes de trascribirlo, conviene considerar lo

siguiente:

1.- La oportunidad que

tiene Buñuel para ofrecer su opinión sobre diferentes obras literarias, en

especial para denigrar, de nuevo, la Divina

Comedia o referirse a sus admirados Kafka y Buzatti (eso sí, el de El desierto de los tártaros, que intentó

llevar a la gran pantalla), al tiempo que sigue siendo coherente con el

discurso de su única influencia literaria: el entomólogo Fabre y su particular

Biblia, Souvenirs Enthomologiques. Études

sur l’instict et les moeurs des insectes (1879-1909).

2.- Esta segunda edición

es de 1972. Buñuel, septuagenario ya, sigue aprovechando la oportunidad para

arengare como lo podría hacer cualquier surrealista o anarquista (él mismo) a

principios del siglo XX, o cualquier buen discípulo de Unamuno (como él mismo

igualmente), para quien la Kultura

era una alusión a la Kulturkrampf de

Bismarck. Buñuel parece no haber perdido ni un ápice del aliento revolucionario

que poseía cuando ejercía de ultraísta.

3.- La capacidad poética

del escrito. El uso retórico de imágenes bíblicas (como el diluvio universal de

libros) es una herencia del simbolismo que caracterizó a ultraístas,

surrealistas y resto de vanguardistas. Sin desdeñar el uso premeditado de

ciertas palabras o expresiones más propias de un poeta que de un cineasta

(piénsese en el título del texto).

4.- Aprovecha para dejar claro

(y conciso) qué es lo que él considera que es el realismo mágico, esto es, “la

interpolación en un esquema realista de los elementos tradicionales de la magia

y de la literatura de fantasía”. Y ante ello antepone (más que contrapone) a

Miret, a quien considera un mago de la literatura. Y ese mago parece ser aquel

que hace cine con la literatura, como parece indicar la última frase del

prólogo, transmutando la realidad circundante. ¿O no es eso el cine de Buñuel?

Una continua transmutación de la realidad circundante, ¿cómo hacía Kafka?

En suma, es como si el Buñuel cineasta se viese reflejado

en esos cuentos que tanto le agradaron. Por eso, seguramente, le agradaron. O

que viese en Miret el guionista que no fue. Pero eso son elucubraciones vacías

de consistencia. Esta noche... vienen rojos y azules no es fácil de conseguir, pero si el

lector tiene opción de leer estos cuentos, que saque sus propias conclusiones

para poder explicar esta especie de alma gemela literaria que Buñuel encontró

en Pedro F. Miret. La lectura vale la pena, aunque solo sea para discrepar con

el ilustre prologuista o, mejor dicho, liminarista.

Ahora sí, el texto.

PALABRAS

LIMINARES

Rara

vez podrá el lector sin prejuicios encontrar en la Biblia un pensamiento

revelador profundo. Y de contenido auténticamente poético, jamás. Y eso que la

Biblia representa el libro cumbre de nuestra civilización occidental, que sabe

explotar hasta la saciedad los mitos que más convienen a su conservación.

Y

tal vez con más razón podrá decirse lo mismo de otros grandes y respetados

monumentos literarios: de la Divina Comedia, por ejemplo. Sería insensato

luchar contra el consenso histórico y por consiguiente habremos de aceptar “a

priori” esta tiránica imposición de nuestra sociedad con sus gobiernos, sus

intelectuales y sus universidades. ¡Viva la Kultura!

Estamos

atravesando un nuevo diluvio universal pero esta vez de libros. Millones, miles

de millones, miles de miles de millones. Como dice un personaje de Galdós, “día

llegará que ante el temor de morir asfixiados en esa inundación de papel

impreso invente la tecnología un procedimiento para fabricar un buen guano con

sus cenizas”. Así, Nazarín, el personaje antes citado, afirma que sólo salvaría

la Biblia de esa hecatombe. En cambio, yo rescataría únicamente la obra sobre

los insectos de J. H. Fabre, admirable y poética.

¿Hasta

dónde pueden llevar los senderos de la literatura? Pocas veces a lo

desconocido, a paisajes humanos inexplorados mejor aún al fondo de nuestra

conciencia. Podremos admirar el juego semántico, el estilo, el léxico, las

innúmeras variaciones de la conducta humana, etc. En cambio qué pocos autores,

a la manera de Kafka y de Buzatti de El Desierto de los Tártaros, logran trasmutar la realidad circundante.

Miret nos lleva de la mano a esa misteriosa transmutación, sus seres, sus

objetos, las situaciones de algunos de sus relatos participan de una doble

naturaleza. Son eso y al mismo tiempo otra cosa. Hay por tanto una especie de

transfiguración de la realidad. Un pueblecito con sus habitantes es uno de

tantos pueblos pero al mismo tiempo es algo fantasmal y terriblemente

obsesionante y misterioso. Una fábrica con cientos de obreros y máquinas

complicadas es a la vez una fábrica vacía de hombres y de máquinas. Un juego de

escolares es una enconada y exasperante batalla con muertos y heridos aunque

siga siendo una diversión inocente…

Se

ha dado en hablar recientemente de un realismo mágico en literatura, que a mi

juicio no es otra cosa sino la interpolación en un esquema realista de los

elementos tradicionales de la magia y de la literatura de fantasía. En cambio

Miret “hace magia” con la realidad misma y sin salirse de ella.

Quedaría

defraudado el lector que busque en la obra de Miret un “brillante estilo

literario”. Aquél es puramente descriptivo, visual. Cada cuento suyo puede

llevarse inmediatamente al celuloide sin la previa transformación del medio

literario al de la imagen.

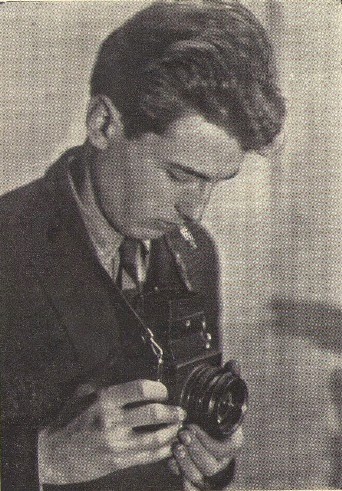

(Todas las fotos de este post son de Pedro F. Miret)

[1] Prosa española de vanguardia. Edición de

Ana Rodríguez Fischer. Madrid: Castalia, 1999. Teatro español de vanguardia. Edición de Agustín Muñoz-Alonso

López. Madrid: Castalia, 2003.

[2] Prosas hispánicas de vanguardia. Edición

de Selena Millares. Madrid: Cátedra, 2013.

[3] Evans,

J., Viejo, B. (eds.) (2018). Luis Buñuel,

correspondencia escogida. Madrid: Cátedra, p. 174.

Jordi: abundo en tu, como siempre, excelente esclarecedor texto para ampliar la información. En una carta dirigida a Carlos Fuentes y fechada en México el 9 de Agosto de 1967 dice lo siguiente al escritor mexicano: «He conocido a un joven escritor Pedro Miret, hijo de catalanes refugiados y leído un libro suyo «Esta noche... vienen rojos y azules» que me parece extraordinario y poético. Su calidad estilística en cuanto al lenguaje no es gran cosa pero el contenido me ha subyugado. Podría situársele en la línea Kafka, Buzzati, el Quirico de «Hebdomeros», irracional surrealista... Si voy a Venecia le llevaré un ejemplar y veré si V. opina todo lo contrario que yo.» Por otro lado, en su biblioteca, además libro que citas, de 1964 (México: Hermes), figuran los siguientes títulos de Miret: un volumen de cuentos titulado "Prostíbulos" (Buenos Aires: La Flor, 1972), una novela, con dedicatoria manuscrita a nuestro cineasta, titulada "La zapatería del terror" editada por Grijaldo en 1978 y otra novela "Rompecabezas antiguo" de Fondo de Cultura Económica en 1981. Pero lo más interesante, quizás, son tres borradores de textos que el autor mandaría a su amigo para que les echara un vistazo que llevan por título "Recuerdos de un benevolante", "El narrador" y "Elevador", indicios más que elocuentes de la amistad y confianza entre ambos. Por otro lado, destacar que el citado Miret fue responsable del guión y del argumento de la película mexicana "Bloody Marlene" dirigida por Alberto Mariscal en 1977.

ResponderEliminar